“清楚人体结构是从医的基础,日后想成为一名医生,尤其是外科医生,从萌生理想到照进现实,解剖是每个医学人都必须迈过去的一道坎。”

今年62岁的李建伟,是长治医学院基础医学部的解剖老师,也是长治医学院人体解剖实验室志愿者团队的创建者。人生行至当前,他超过一半的时光都根植在解剖学教育与研究之间,用一间地下室,培养出了无数优秀的外科医生。

结缘解剖,在坚持中找到兴趣

李建伟初到长治医学院工作时,还是一名青涩小伙,因穿着略显“非主流”,使得没有人认为他能踏踏实实工作,便被分配到动物寄养室,每天和动物打交道。但看似“不着调”的他,工作起来却有一股子拼劲儿,经过几个月的任劳任怨,渐渐地扭转了形象并得到了师傅们的认可,“我们捡了个宝啊。”

得知他是个人才之后,其他部门领导都想将他收入麾下,历经几番“抢人大战”,他被“抢”到了“人体解剖实验室”。李建伟的解剖工作也就此拉开序幕。

“刚开始接触解剖时,福尔马林的味道很冲,眼睛被熏得睁不开,直掉眼泪,戴几层口罩都挡不住。”对于李建伟来说,在这个陌生又神秘的专业领域,不仅需要一切从零开始,还得克服环境、战胜恐惧。

那段时间,听课、看书、做标本,听课、看书、做标本……成了李建伟一成不变的主旋律。

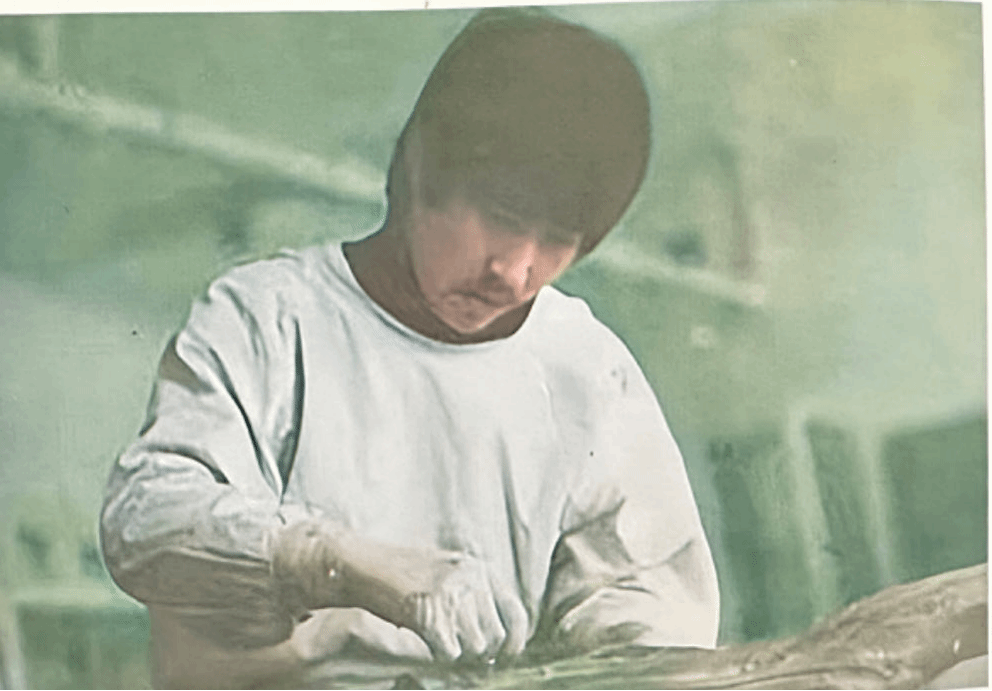

正在解剖制作标本的李建伟

按照流程,学校接收遗体后,为保证新鲜度,8小时内必须完成清洁、灌注等工作,接收遗体的时间也毫无规律,常在深夜或是节假日。一次从东北买回来一具女尸,李建伟在将尸体排气的过程中,突然尸体发出了尖叫,把他吓坏了,路过老师喊了他好几声才回过神。还有一次,他在解剖实验室专心看人体标本,夜幕降临,整栋楼只有地下实验室还亮着灯。“建伟。”看得正入迷,突然听到有人叫他的名字,他顿时一惊,吓得汗毛都竖了起来,脑海中出现无数电影中的恐怖画面。

类似这样的“恐怖事件”不一而足……他也不止一次问过自己,难道今后和死人打一辈子交道了吗?但是,每每想放弃时,他不服输、干了就要干好的性格底色,让他一次次坚持下来。

随着工作不断深入,李建伟对解剖越来越有兴趣,逐渐理解了解剖的意义,还把解剖工作者定义为“伟大人体雕塑家”——“解剖并不是简单地肢解,要注重艺术性、光洁度、教学合理性等诸多因素,才能将完美的标本呈现出来。”

经过几年的历练,李建伟从一名门外汉,逐渐成长为一名熟知解剖知识、熟练掌握解剖技能的专家,也由此进入了解剖事业的下一个阶段:教书育人。

李建伟为学生演示解剖技术

解剖是临床医学的后盾,教学更不能脱离临床。 随着学校的扩招,临床学生人数增多,教学任务越来越重,现有的标本已经无法满足教学需求,解剖工作的劳动强度也随之更上一层,李建伟决定要优化解剖程序,提高标本的利用率,把解剖贯穿各个系统避免资源浪费。同时,他决定要组建解剖团队、培养新人。改革创新成为李建伟这一阶段的核心工作。

李建伟开始到其他高校参观调研,学习经验,了解到一些学校组建了学生志愿者团队来参与标本制作,他认为这种模式我们也可以借鉴,既可以增加制作标本的人员,又可以培养学生,一举两得。

回校之后,晚上一有学生经过实验室,李建伟就会主动问学生是否愿意参与这项工作,得到大部分学生的肯定回答后,学校同意在由李建伟亲自监管下,学生可以参与标本制作。1996年,经过校园招募,“长治医学院人体解剖实验室志愿者团队”正式成立!

“来团队的成员需要过的第一关就是刮骨。”每年,当新一批的学生初到解剖室时,都会有人出现如当初李建伟刚接触解剖时或轻或重的生理反应。但医学是一门实操性很强的学科,只有迈过这道坎、克服生理与心理的恐惧,认真反复进行解剖实践,才能真正摸清人体的构造,做到心中有数,在临床上动刀才更果断和准确。

李建伟带领学生真刀真枪练习解剖,讲解人体的每一个骨头、每一条神经,教授解剖方法、解剖技巧。有了这几年扎实的解剖经验,医学生们必定打下坚实基础,并内化出向更高的平台发展、成长的强大驱动力。

实验室有些学生每天做解剖到深夜;有学生大年初二就返校来实验室做解剖,食堂没开就拿着咸菜和馒头充饥;有的学生暑假整天都泡在实验室……这些学生学习的劲头深深地感动着李建伟,也让他感觉身上的责任更重了。

良好的学习氛围、团队成员的发展成就,让解剖实验室被更多的学生熟知,每年招新时都有大批学生报名,甚至一度出现“一票难求”的盛况。但考虑到教学质量,以及让真正渴求知识的学生有动手实践的机会,团队开始增加笔试、面试环节,层层筛选,选拔成员。

如果问学生,“你为什么要加入李建伟老师的解剖团队?”学生一定会说:“因为李老师讲得好呀,团队氛围棒!”学生口中的“好”字,凝聚了李建伟几十年的努力和探索。

就这样,李建伟年复一年无怨无悔地为医学教育事业默默付出,迎来送往了莘莘学子。

扎根育人,遍地硕果累结

如今,长治医学院人体解剖实验室志愿者团队已招录27批学子。加入这个团队,是许多长医学生成长为一名优秀外科医生的关键节点。团队许多学生考取了全国著名医科大学研究生,学生们考研面试时面对老师的提问,可以凭借在“地下室”的解剖实践经验对答如流,并且把做过的标本做成资料,展示并详细介绍每一个解剖的重要环节。学生们用绝对的实力征服考官,打败对手,顺利上岸!

“临汾市中心医院心脏血管外科主任刘辉,咱们学校附属和平医院神经外科医生汤文龙……都是我们解剖团队的成员!”每每谈起学生,李建伟总是如数家珍,无比自豪。

“解剖室是我第二个家,我特别喜欢和学生们待在一起,也喜欢和他们沟通聊天,从家庭、学习等各个方面进行交流,除了把解剖技术交给他们,我要鼓起他们的学习劲头,不想让他们把黄金时间白白浪费,要让他们知道大学时期该做什么、要成为什么最重要,在精神领域播下种子。”

对于学习困难的学生,李建伟会找他们“开小灶”,了解他们学习中的困境,帮他们扫除知识上的盲点;生活中,李建伟也十分上心,对于学习不在状态的学生直接谈话,询问缘由帮助解决困难,也会经常组织大家一起出去团建增加团队凝聚力。

李建伟和学生们真心实意地相处,建立起牢不可破的师生情谊。许多“地下室”的学生,考研成功、事业成功都会和他报喜:“老师,我考研成功了,南方医科大!”“老师,我考上了,复试面试的内容我已经实践过很多次,熟烂于心!”

……

读着学生的只言片语,回忆与已毕业学生的谈话,想着学生的样子,让李建伟深感作为一名老师的神圣和崇高,那种成就感、幸福感夹杂着责任感、使命感,“不仅是学生需要我,我也需要他们!”

“解剖学的教学能作为我的终身的职业,其实也是命运使然。这个过程对于个人来说,其实就是坚持。只要你沿着一个方向,沿着认定的目标去走,你的路会越来越宽。只要我还有能力,学生们还需要我,我就会一直把这项事业做下去!”

在采访过程中,不断有学生打电话向李建伟求助,他会第一时间给出最佳解决方案,因为人体每个部位的解剖方法他都已然烂熟于心。

在长治医学院的生命科技馆里,展列了各种各样的人体标本,在这些标本中,许多非常有意义、有价值的标本都是由学生制作。李建伟介绍这些标本时眼中闪烁着明亮的光,就如同展示的是这人世间最珍重的宝物。

李建伟在生命科技馆向参观者介绍人体标本

地下解剖实验室顶灯明亮而冷寂,黑色的油布下躺着遗体。散落在铁桶里的其他骨骼标本有些可能是反复使用,像一截截破裂的枯木。他的办公室就在地下解剖室的旁边,简陋狭小的办公环境,似乎与大家想象中的大学教师办公室大相径庭。阴湿的墙面上,悬挂着解剖室团队的合影,这些人中,有些投身卫生事业,有些已是外科名医,他被学生们围坐在中间,脸上伴着幸福且满足的微笑。突然深觉,斯是陋室,何陋之有呢?

李建伟办公室悬挂着的学生合影

医学院这幢大楼、医学教育这棵大树,离不开诸如李建伟这样的老师在自己的岗位上兢兢业业日复一日的付出。在长治医学院,李建伟是无数教师的一个缩影,他们可敬可爱,他们平凡又伟大,他们践行“为党育人,为国育才”的使命,谨遵“厚德、精业、济世、报国”的校训,真正将教书育人融入到血液里、骨髓中。如果要找寻传承、育人的初心和使命,或许可以从他们身上寻找到答案。